Édition "raisonnée", frugale, permapublishing, low-tech... approches écologiques & esthétiques de l'édition

Présentation

“Quand la s’empare de l’édition”, l’approche n’est pas forcément la première à laquelle on pense… Elle ne figurait pas, d’ailleurs, dans l’appel de ce colloque, et on ne peut que remercier les organisateurs de nous avoir offert cet espace de discussion et de démonstration.

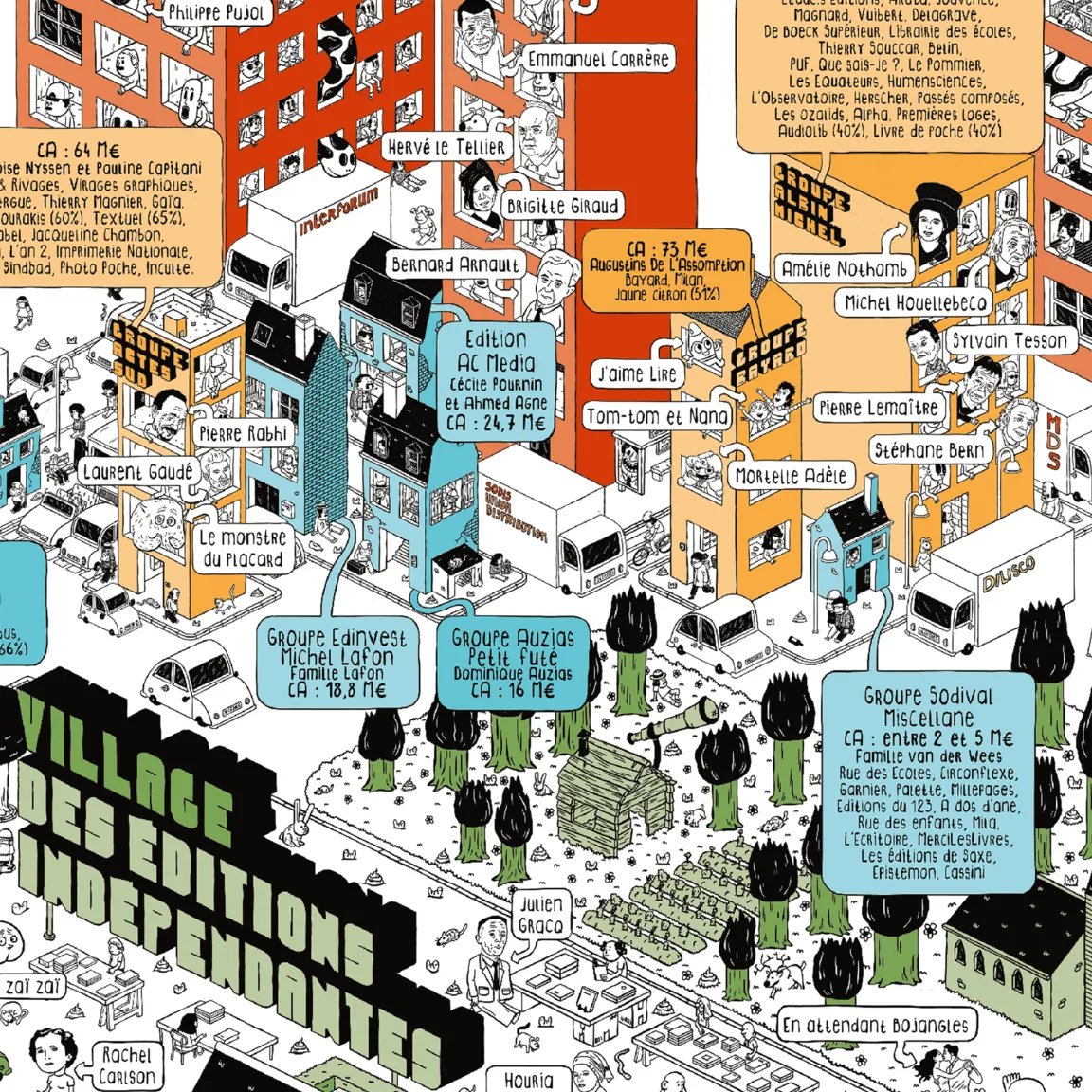

Sans être tout à fait un impensé, l’écologie en édition est une réflexion encore émergente, et peu médiatisée auprès du grand public. On saluera en particulier les travaux de l’association pour l’écologie du livre, à l’origine, entre autres, d’une récente cartographie de la concentration éditoriale et d’un manifeste publié en 2020 chez Wildproject.

L’un des objectifs de cet échange est de souligner combien l’approche écologique, en partie , et , s’impose aussi comme une approche et #matérielle. En engageant un , et parfois une négociation avec les outils & les matériaux de publication, en repensant le milieu dans lequel évoluent les actrices et les acteurs de la chaîne éditoriale, An Mertens, Catherine Lenoble et Sarah Garcin proposent depuis plusieurs années des projets pluridisciplinaires qui oeuvrent en faveur d’une édition , fondée sur une approche raisonnée de l’outillage numérique ainsi que des solutions de production et de diffusion.

Ce pad est en

édition ouverte, n’hésitez pas à contribuer ! Cliquez sur  en haut à gauche.

en haut à gauche.

Vous pouvez également annoter via Hypothes.is, ou ouvrant l’onglet

d’annotation à droite.

Les intervenantes

Sarah Garcin design, développe, cuisine, fait de la radio et dessine. Elle s’intéresse aux systèmes alternatifs de publication (notamment au web-to-print), au web frugal, aux pratiques collaboratives d’écritures, à la pédagogie, au logiciel libre, au direct radio, à la musique expérimentale…

An écrit, code, publie, organise des installations

et des balades. Elle est la coordinatrice de Anaïs Berck, un collectif

artistique d’arbres, êtres humains et algorithmes, qu’elle a initié en

2019. Anaïs Berck est le fruit des années de pratiques collectives et

féministes autour des technologies et cultures libres au sein de Constant, un centre d’arts à

Bruxelles dans lequel An a été active pendant 13 ans.

En ce moment, elle prépare la publication du roman ‘Reports from the

Forest’ qu’elle a écrit en collaboration avec un charme qui vit à la

Forêt de Soignes. Elle travaille aussi sur un projet de réflexion autour

du ‘Droit d’auteur pour les Arbres’, qui prendra la forme de discussions

et de publications digitales et physiques.

Catherine est une travailleuse du texte, des arts hybrides et des communs basée à Tours. Parallèlement à son activisme culturel au sein de communautés créatives (hacklabs, fablabs, medialabs, édition, cyberféminisme), elle développe un espace de recherche-création qui interroge notre façon de lire écrire éditer en environnement numérique. Elle crée des objets éditoriaux et/ou fictionnels, web et/ou print, in situ et/ou en ligne. Elle a co-initié avec l’artiste Dieudonné Cartier le PrintLab, un atelier dédié à l’impression riso et la micro-édition au sein d’un fablab à Tours pour explorer d’autres façons de penser fabriquer des éditions. Pour l’amour du print, des courts-circuits et des récits à la marge.

Servanne (animatrice) est MCF à Sorbonne Université. Elle est aussi éditrice à ses heures perdues.

Situer/Se situer dans l’écologie du livre

, édition #low-tech, édition , raisonnée… l’exigence d’une culture et d’un champ écologique a fait émerger une quantité de concepts venus tenter de définir et de catégoriser des pratiques qui existaient déjà, au risque d’ailleurs de les cloisonner, de les déformer – ou pire, d’opérer une tentative d’écoblanchiment (à propos du terme #low-tech, qui est peut-être aujourd’hui le plus populaire, Sarah et Catherine parlent de “mythe” tout droit sorti des écoles d’ingé).

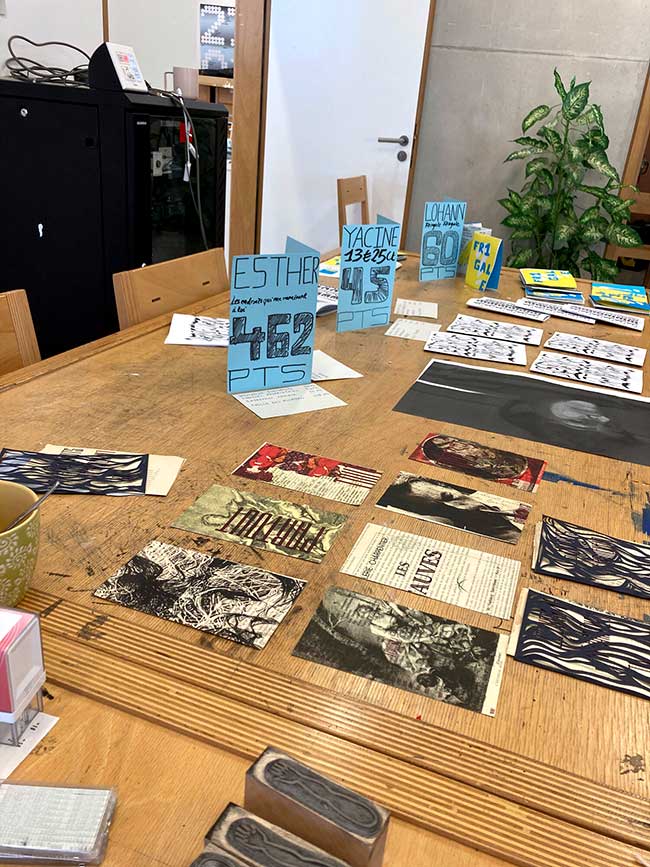

En préparant cet échange, Sarah a lancé un pavé dans la marre : l’édition ne peut pas être véritablement , notamment parce qu’elle s’inscrit dans un paradigme industriel. Ce paradoxe, ou cette injonction contradictoire, Sarah l’a très bien saisie lors d’un salon de l’édition frugale, issu du workshop Édition Frugale, qui s’est tenu l’an dernier à Nancy, et lors duquel les participant·es ont mis au point un frugal score pour noter les éditions produites.

[U]n système de notation absurde a été imaginé. Chaque édition se voit attribuer un frugalscore suivant les techniques utilisées pour sa réalisation et sa fabrication. Plus le nombre de points est élevé plus le score est mauvais. [Sarah Garcin, compte-rendu du Workshop “édition frugale”]

Sans chercher à catégoriser votre travail avec les notions évoquées plus tôt, pourriez-vous préciser le ou les sens que revêt pour vous la notion d’écologie en édition ? Peut-être faudrait-il d’ailleurs renverser la question : pourquoi et comment l’approche donne-t-elle aujourd’hui du sens à l’édition, et tout particulièrement à votre travail ?

– Quelques exemples

– Notes

Est-ce qu’une « approche écologique » donne du sens au travail éditorial ?

@lob En écho à l’antithèse évoquée par Sarah Garcin (le livre ne peut pas être écologique), on peut penser à l’essai Contre l’alternumérisme (2020) par Nicolas Alep et Julia Laïnae dans lequel une thèse radicale est soutenue:

L’alternumérisme ne permet pas de répondre aux enjeux politiques de notre temps. Il ne fait que nous anesthésier, propageant d’une part l’illusion qu’il est possible de vivre intégralement connectés alors que la planète brûle ; et d’autre part que cette connexion est la seule voie possible pour cultiver nos relations sociales et faciliter les processus d’émancipation collective.

—Laïnae et Alep, 2020

L’approche écologique a toujours été là!

Prendre soin des dispositifs technique qu’on utilise.

« milieu de pratique »

Parcours personnel collectifs

Vous avez toutes les trois des parcours croisés, au cours duquel vous avez développé des collaborations (au sein de Algolit, par exemple). En préparant cet entretien, la dimension collective de votre travail est apparue de manière très forte, et il me semble que c’est là un aspect essentiel de votre approche “écologique”, sur laquelle j’aimerais vous entendre. J’ai noté trois éléments saillants dans ces trajectoires #collectives. Tout d’abord, leur ancrage dans une approche qui oeuvre en faveur de l’ouverture (ouverture des outils, notamment via les logiciels , et plus largement des savoirs).

J’ai relevé, également, l’importance d’un très fort ancrage dans des lieux (qui sont aussi des milieux) :

- celui, par exemple, de La FUN (La Fabrique d’Usages Numériques), le fablab animé durant de nombreuses années par Catherine

- celui, également, de Bruxelles, qui selon An a donné lieu à une “écologie bruxelloise” traversée par des mouvements collectifs comme Constant, Open Source Publishing, Domaine Public, Nubo, Chez Rosi, Nadine, etc.

- Enfin, j’ai remarqué une approche particulièrement , qui comprend des humain·e·s-machines, et qui conduit par exemple An à oeuvrer en faveur de la reconnaissance des arbres comme auteurs à part entière – dans le sillage de la reconnaissance juridique de la nature – et qui entend surtout prendre soin des communautés et de leur environnement.

À travers ces expériences, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre rapport au collectif – dans la mesure où nous sommes, dans ce colloque, issus de disciplinaires très différentes, où la tension entre le singulier et le est parfois très forte ?

– Quelques exemples

>Projet Le

temps des arbres, par le collectif Anaïs Berck

Dans les livrets (réalisés par la FUN) du Festival des arts hybrides et de la créativité numérique Re/Dé}Connecte, l’utilisation de la licence CC4r (CONDITIONS COLLECTIVES DE RÉUTILISATION), ainsi décrite par Constant :

La CC4r considère que l’auctorialité d’un document est intrinsèquement collaborative et déjà collective. Elle s’applique aux pratiques hybrides telles que les collaborations humainx-machine et les contributions autres qu’humaines. Le cadre juridique du droit d’auteur·e lie fermement l’auctorialité à la propriété et à la création humaine individuelle, et empêche l’épanouissement de modes plus fluides d’autorat. La culture libre et le travail intersectionnel, féministe et anticolonial nous rappellent qu’il n’y a pas de tabula rasa, pas d’auteur·e original·e ou unique ; que la pratique de l’auteur·e existe au sein d’un réseau de références. Texte complet en ligne

– Notes

Souci généralisé (!) d’inclure, de reconnaître l’implication de dynamiques « non humaines ».

Écologie: pas juste « être écolo », mais tenir compte de l’ensemble

des dynamiques autour de nous.

Les intervenantes sont très attentives aux

communautés.

Catherine: Dans les fablabs, on ne fabrique pas juste des objets,

mais aussi des savoirs/connaissances.

On mutualise les outils (ex. machines numérique à fabriquer des objets)

mais aussi les techniques manuelles, le savoir-faire.

Investir collecivement (communautairement?) dans une machine rizo.

Éventuellement: plieuse, agrafeuse…

Le fablab comme « atelier laboratoire ».

Permet de faire des explorations graphiques et éditoriales (distinction

entre les deux ?).

Idée: l’imprimante comme outil démocratique ? (au sens étymologique: pouvoir distribué aux gens) pourtant de plus en plus délaissé au profit des écologies médiatiques numériques/plateformisées (ex. TikTok, Instagram…).

An: au travail, c’était toujours « un gars » qui s’occupait de tout

pour son ordinateur.

Après avoir quitté son job, An a voulu comprendre comment fonctionne son

ordinateur elle-même.

Réunions collectives autour d’un serveur (!), pour notamment comprendre

c’est quoi un serveur.

Les logiciels libres ont été intéressants dans ce contexte (s’approprier

sa machine…).

«Littérature numérique libre» – littérature faite avec des licences libres, des logiciels libres…

Quand on se dit féministe, on se dit inclusif. On met en place des espaces safe. Il y a toute une pratique éthique dans les groupes qui se mettent en place en se disant féministes. La crise climatique était devenue tellement impressionnante avec les outils technologies… “ça ne fait plus de sens de faire de la littérature avec du code”.

Mais il ne faut pas abandonner, il faut le faire d’une façon critique. Je vais mettre l’esprit décolonial en concret. Créer des récits décentralisés, où l’homme qui n’est plus au centre.

— An

Servanne: le problème, c’est que ces propos ne résonnent pas loin autour de nous (les éditeurs utilisent encore InDesign, c’est ce qui est enseigné aux étudiant·es…).

Dé-chaîner le livre

Rentrons à présent dans le volet un peu plus technique, à travers une réflexion sur l’écologie de la , ou plutôt sur les éditoriales – puisque la fabrique du livre est moins monolithique qu’il n’y paraît. La critique est récurrente et connue : sous l’expression assez malheureuse de “chaîne éditoriale” (qui laisse croire en une certaine forme de séquentialité du workflow éditorial), se cache une croissante des process de fabrication du livre (combo gagnant Word+InDesign+PDF), technique dont l’impact sur les contenus est souvent sous-estimé, et qui accentue l’appauvrissement de la bibliodiversité.

Vous avez toutes les trois travaillé depuis de nombreuses années à la conception de chaînes éditoriales , d’abord par votre inscription dans la du libre, mais également dans le développement de circuits de diffusion courts et locaux. J’aimerais vous entendre sur une approche en particulier, l’approche dite web to print, qui permet, pour le résumer à gros traits, de produire de l’imprimé à partir d’un affichage sur navigateur.

- @Catherine, peux-tu expliquer comment vous avez mis en place, à la FUN, une solution entièrement et, à mon sens, auto-suffisante, autour de la risographie ?

Diversité de projets & contenus : revue culturelle féministe locale, label Un-je-ne-sais-quoi, kit Typo Loire, éditions d’artistes, supports de communication de structures locales (librairies, institutions, compagnies spectacles vivants, collectifs de musique)

- @An, voudrais-tu dire

un mot sur la façon dont le Web to print, à travers les opportunités en

termes de POD, devient un facteur d’émancipation essentiel dans le cadre

de ta pratique artistique ? Tu as par ailleurs intégré des expériences

d’impression dans le cadre / à des fins d’exposition – puisque ton

travail artistique est largement présenté dans un cadre muséal.

- Algolit, Frankenstein Revisited & the PJ machine, 2016: https://algolit.net/frankenstein/

- Constant, Are you being served, 2015, avec Etherthoff: https://books.constantvzw.org/home/are_you_being_served

- Algolit, Catalogue de l’exposition Dataworkers & wiki-to-texte brute, 2019: https://www.algolit.net/index.php?title=La_publication_de_Data_Workers

- Anaïs Berck, Walk along the trees of Madrid & FLASK, paged.js, 2021: https://paseo-por-arboles.algoliterarypublishing.net/en

- Algolit, Michel, Cassandra, Google & les autres & imprimante de tickets, UCL, 2025: https://etraces.une-anthologie.be/

- Anaïs Berck, Reports from the forest & risoprint, POD (draft2digital, ingramspark, bravenewbooks…), 2026

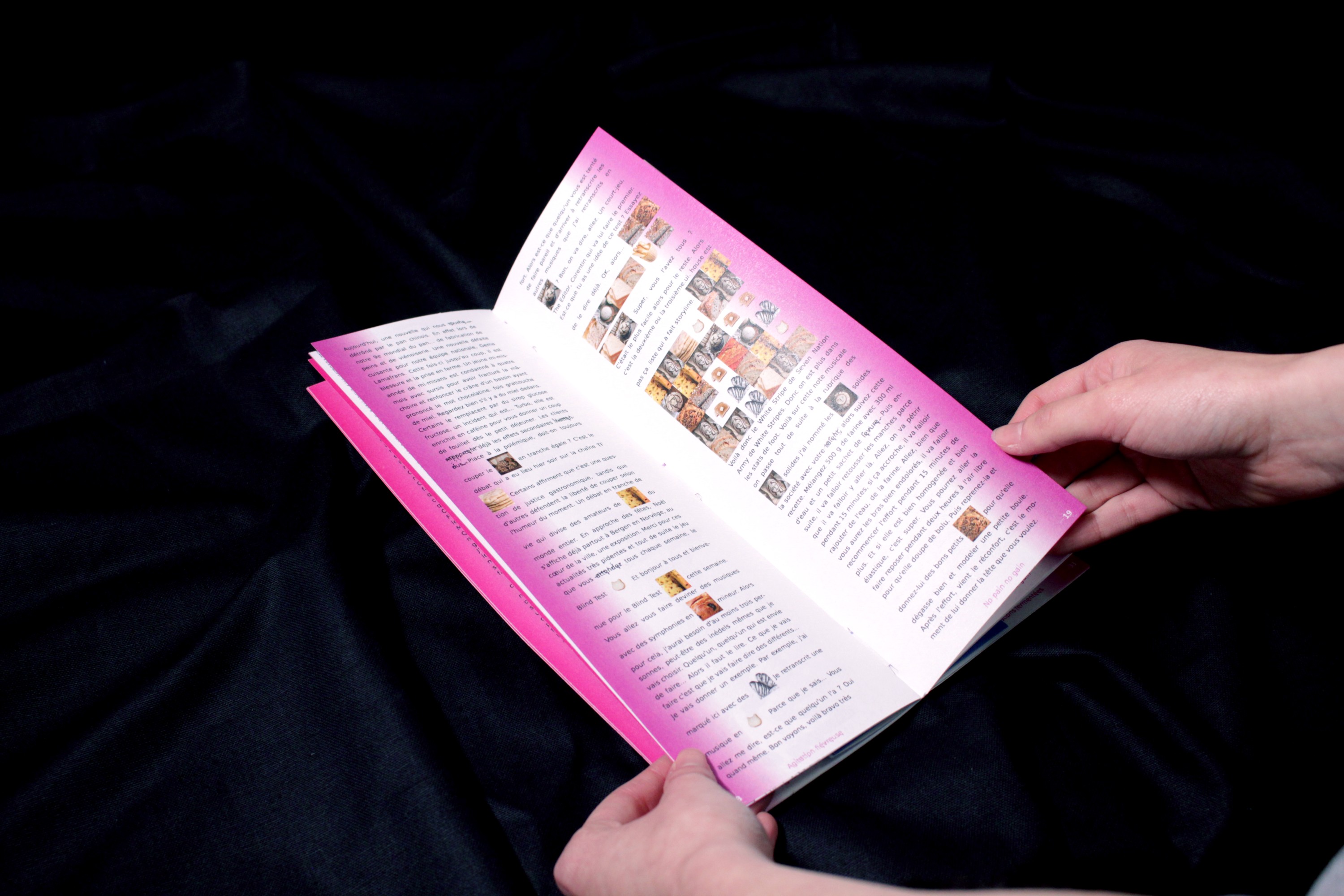

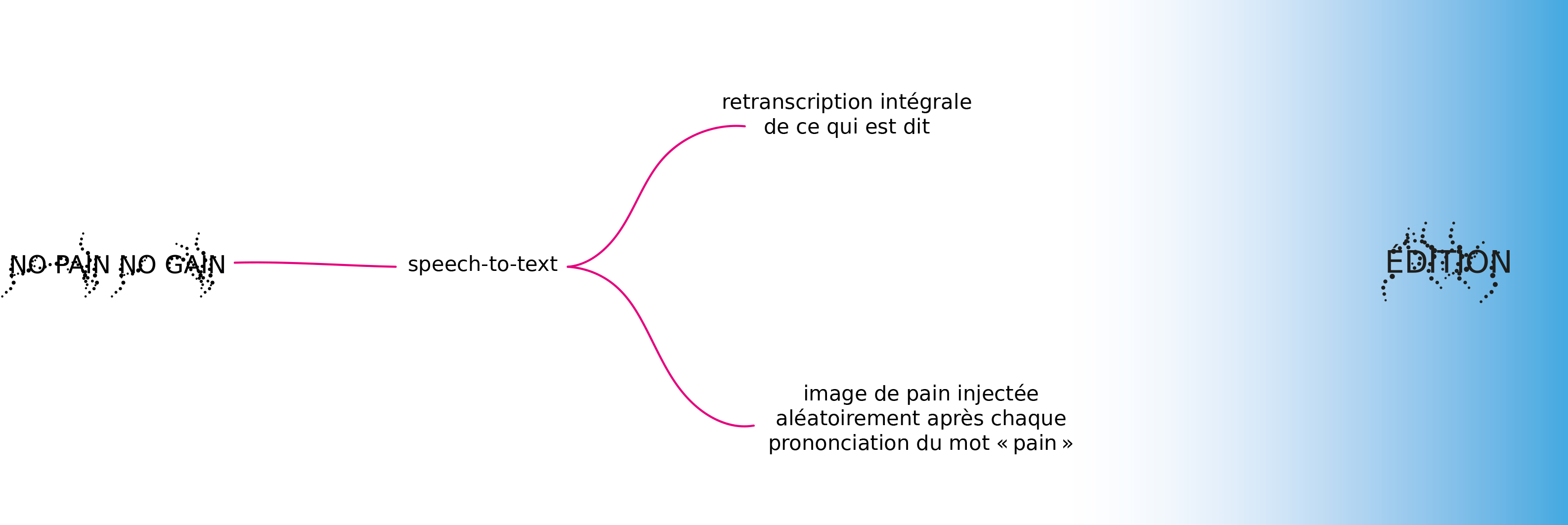

- @Sarah, pourrais-tu

nous en dire plus peut-être sur le projet “radio to print” que tu mènes

avec des étudiant·es du DSAA de Roubaix ?

- A party to print : https://raphaelbastide.com/workshops/a-party-to-print/

- A radio to print : https://sarahgarcin.com/workshops/a-radio-to-print/resultats.html

- A radio to print : https://sarahgarcin.com/workshops/into-the-deep/

- A radio to print : https://sarahgarcin.com/workshops/an-incomplete-radio-to-print-for-growth/resultats.html

– Quelques exemples supplémentaires

> Radio to print , Agitation fiévreuse, EESAT Roubaix

> Radio to print , Into the Deep, avec Marie Lechner, ESAD

Orléans

> Radio to print , nouveau_document(252), EESAT Roubaix

> Smart forests publications, outil d’édition de rapports de

recherche

– Notes

Il existe certains libraires qui sont réceptifs pour montrer de tels

objets (ex. à Tours).

@lob: il me semble que

ces petits libraires indépendants participent du «réseau» (human

mesh network pour reprendre l’expression d’A. Ludovico de ce

matin), étendent la « guerilla » de la publication.

An: se réunir autour de serveurs indépendants (faire

un mini sommet).

Produire un livre via un booksprint sur 4 jours (!!!).

Servanne: c’est la magie des booksprints. Un livre, soit ça prend 4 jours, soit ça prend 2 ans…

[Contre-]Récits/imaginaires/poétiques écologiques

Abordons à présent la question des (contre-)récits et des écologiques qui traversent votre travail. Il me semble qu’à de nombreuses reprises, ceux-ci participent à l’élaboration d’une d’une poétique matérielle, dans laquelle la forme éditoriale s’efforce d’entrer en résonance avec les contenus – seriez-vous d’accord avec cette interprétation ?

Cette matérielle que je crois avoir identifiée se manifeste évidemment assez différemment chez chacune d’entre vous – avec des contenus plus poétiques chez An, par exemple, et plutôt chez Sarah ou chez Catherine (même s’il ne faut pas généraliser). Pourtant, là encore, des points communs émergents : on a déjà évoqué plus tôt la façon dont votre approche du avait contribué à travailler des récits dans lesquels l’humain n’est plus au centre du jeu. Dans la préparation de cette table ronde, les expressions “d’êtres autres qu’humains”, ou des “autres vivants” sont souvent revenues également. An, tu proposes même des processus d’écriture et de lecture alternatifs, en emmenant en promenade en d’autres artistes. Lorsque l’on préparait cette table ronde, tu as aussi évoqué le projet de créer des récits non-anthropocentristes capables de venir “hacker” les llm des IAG aujourd’hui massivement utilisées – avec tous les problèmes que l’on connaît en termes justement.

La fabrique des liants, une recherche narrative et visuelle sur

l’histoire des colles naturelles (printemps 2025)

de

l’enquête #cc4r

Workshop École sauvage à Kerminy en Bretagne (octobre 2025) avec les

étudiants des écoles d’art de Rennes, Lorient et Quimper

#récits-compagnons #cc4r

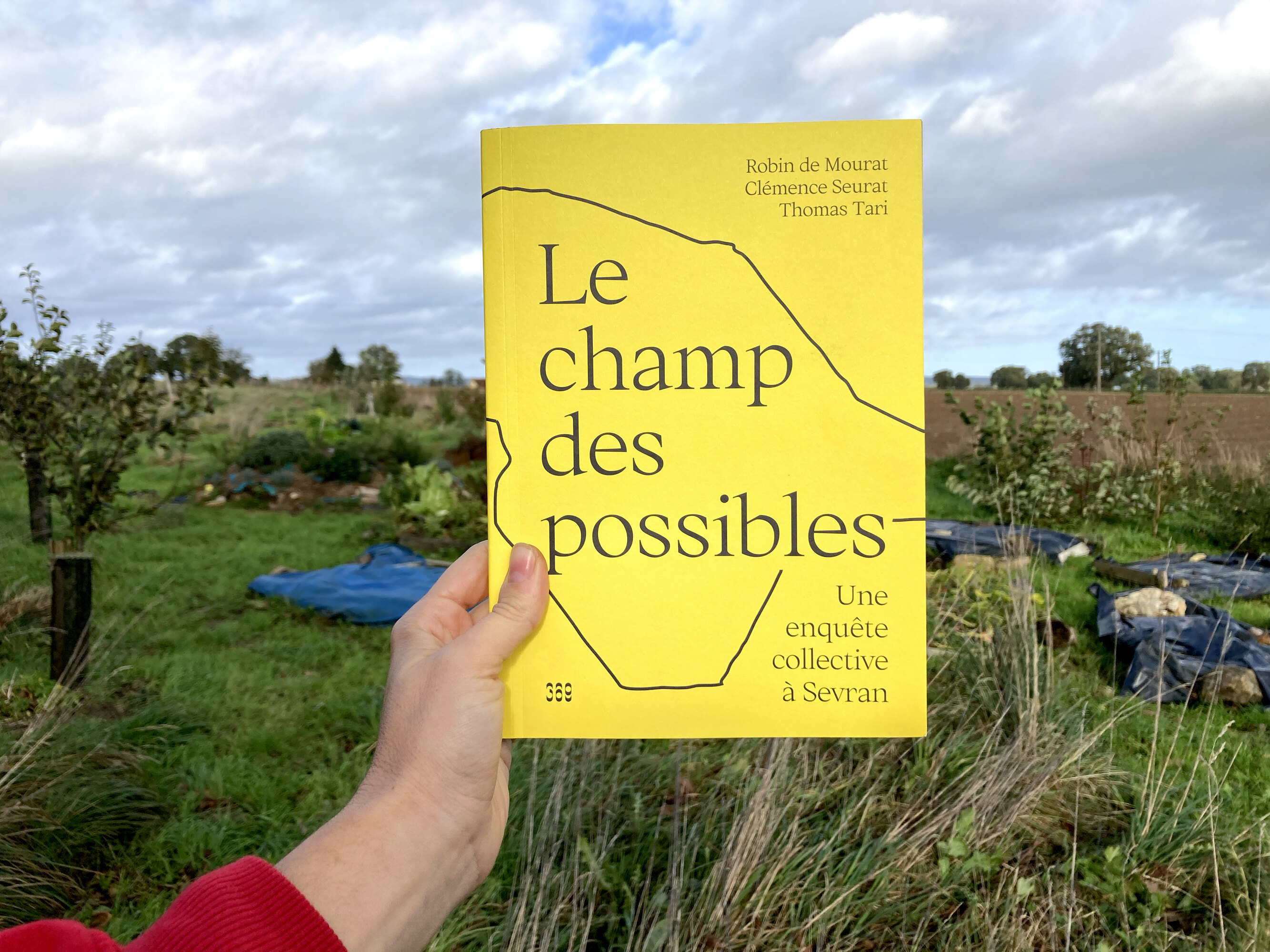

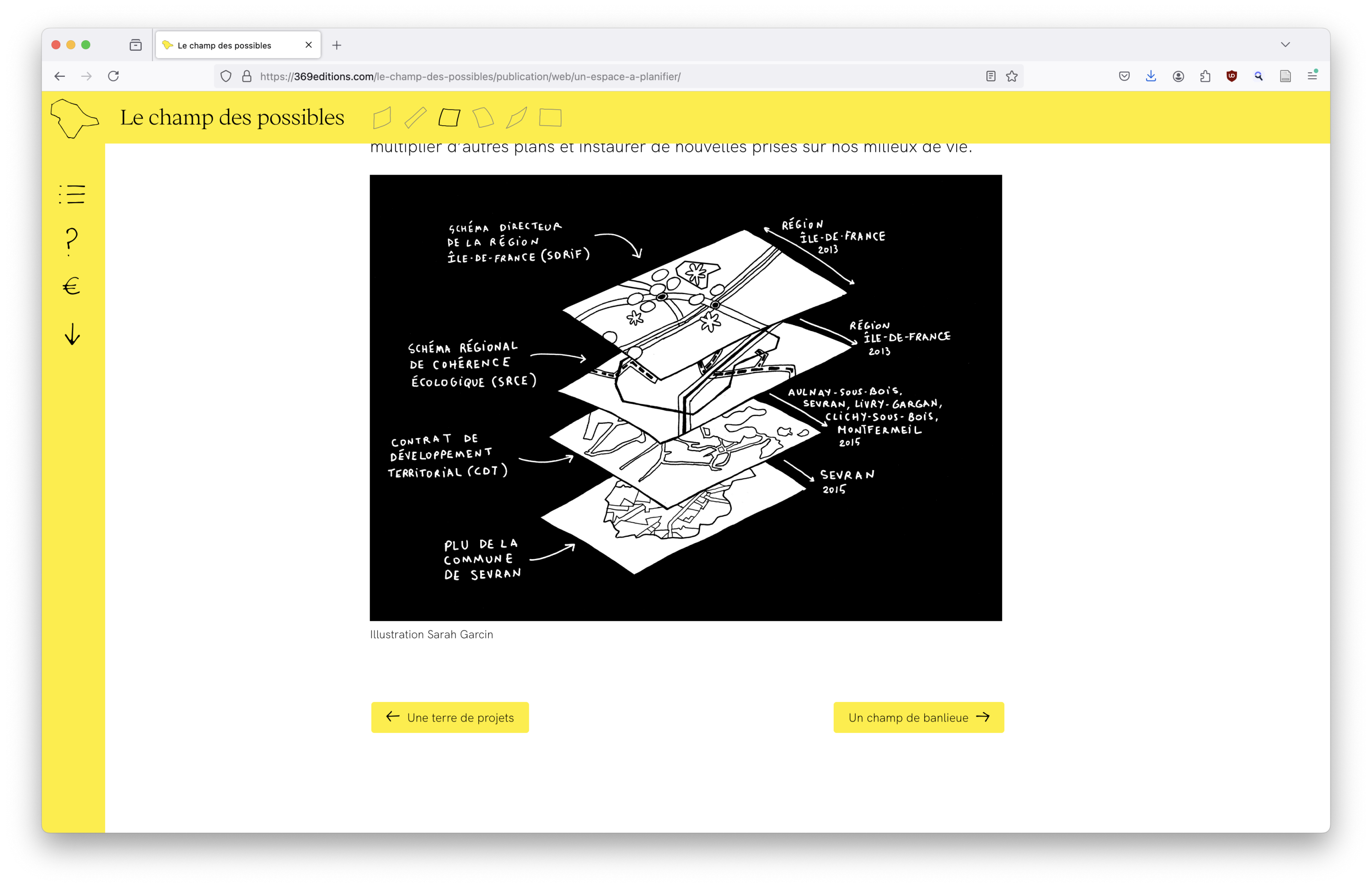

Mais ce qui traverse également vos approches, c’est une tendance à “dés-éditer” le monde, par un travail de déconstruction/recontruction éditoriale (très notable dans le projet “La botanique coloniale wikifiée” par exemple, ou encore Le champ des possibles. Une enquête collective à Sevran sur lequel Sarah a travaillé avec les éditions 369. Vous travaillez ainsi énormément avec les , avec leur (je renvoie évidemment à tout le travail de Catherine autour d’Anna K, qui répond moins à la thématique écologique, mais qui propose une captafiction particulièrement élaborée). L’imprimé apparaît ainsi comme un “moment” du texte ou d’un projet, mais plus comme une fin en soi. Isabelle Gribomont écrit ainsi à propos de l’APH :

Alors que le livre imprimé, par exemple, est souvent conceptualisé comme un produit fini, conçu pour être lu avec un certain détachement face à son contexte de production et de publication, le cas de l’APH met en évidence l’enchevêtrement procédural auquel les œuvres littéraires numériques se prêtent fréquemment.

Finalement, je me demande donc : quel imaginaire du livre cherchez-vous à [dé]construire ?

– Quelques illustrations

> Le champ des possibles (version imprimée)

> Le champ des possibles (version web)

> Le champ des possibles schéma de la chaîne éditoriale

Quelques questions autour de la forme du livre et la pratique de l’édition algolittéraire: https://algoliterarypublishing.net/research.html

– Notes

Archives, maintenance, exposition, recyclage

Vos créations éditoriales sont en partie diffusées en ligne, ou présentées dans des espaces d’exposition. Comment envisagez-vous finalement la ou la de vos projets ?

– Notes

An: il nous manque ce « mouvement indigène », mais sans nécessairement retourner à une époque pré-chrétienne (la forêt comme temple pour un dieu auquel on croit).

Un livre avec des arbres qui parlent… « c’est un livre pour enfants » a pensé l’éditeur, alors que non, c’est pourtant très sérieux !

Catherine: « accompagner », « faire émerger »… travailler avec des technologies appropriées, émancipées.

Références (à enrichir)

Bibliothèque Web to print.

Antoine Fauchié, “Prendre soin de nos dispositifs techniques est une approche militante de l’édition · Entretien avec Antoine Fauchié”, Humanités numériques, En ligne.

Clément Gaillard & Philippe Bihouix, Une anthologie pour comprendre les Low-Tech, T&P Publishing (introduction), T&P Work UNit, 2023.

Isabelle Gribomont et Anaïs Berck, « Bases de données et littérature numérique (belge) : une perspective décoloniale », Nouveaux cahiers de Marge, 8 | 2024, En ligne.

Julia Laïnae et Nicolas Alep, « Contre l’alternumérisme », 2023 [2020].

Lucile Haute et Quentin Juhel, « Web to print : pratiques collectives et émancipation en design graphique », in AZIMUTS 59 Graphisme(s), Saint-Étienne, Cité du Design, 2025.

Aymeric Mansoux, “La permacomputation est une littératie

écologique

Entretien avec Aymeric Mansoux”, Humanités numériques. En ligne.

Gauthier Roussilhe, “Une erreur de Tech”, 2020. En ligne.

Marloes de Valk et Ville-Matias Heikkilä, “Permacomputing”, COUNTER-N, 2022. En ligne.

Article Makery : Catherine Lenoble en quête de web frugal et de récits-compagnons.

Projet de recherche EPE (Ecran Papier Éditer) porté par l’ESAD Grenoble/Valence.